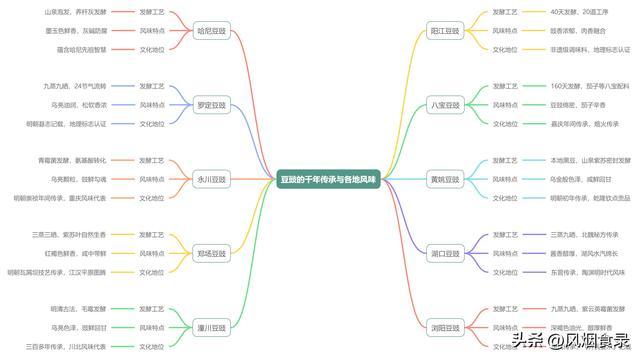

“中国黑丝高跟,哪的“豆豉”最佳吃?经评比,这10个所在上榜,有你家乡吗”

豆香穿越三千年(四川话:巴适得板!)

这坛子里的黑金据说,要从神农尝百草提及。

咱老先人在田间地头摸爬滚打,硬是把土疙瘩黄豆真金不怕火成了"玄珠"豆豉。

您晓得啵?

北魏《皆民要术》纪录的古法,于今还在用:

选饱和黄豆,泉水泡发,烈火蒸透,摊在竹席上盖青蒿发酵。

看着豆子徐徐披上琥珀色穿着,那股子夹杂着酱香、菌香的复杂气味。

湘妹子会说"韵味",广东阿婆直夸"和味"。

(湖南话:莫急咯!)这宝贝关联词能文能武。

淮南王刘安真金不怕火丹搞出豆腐副居品,诸葛亮南征靠它当军粮,苏东坡被贬黄州还写诗赞"鲜香彻骨"。

秋高气爽时,家家屋檐下晒的豆豉坛子,在日头下泛着琥珀光,途经都能闻到那股子勾魂的鲜香。

您屋里的豆豉是浏阳的黑珍珠款,如故阳江的墨玉香?

快揭坛盖望望,这千里淀了三千年的农耕灵敏,拌饭炒菜都是绝杀!

「阳江豆豉」

"豉香撩东谈主,冇得弹!"

阳江街巷里飘着这句俚语,说的恰是那坛坛发酵了四百年的火食秘钥。

用四十个昼夜的呼吸糊涂着岭南的日晒雨露;

黑豆先被山泉水泡得浑圆,再经蒸煮、制曲、翻晒二十余谈工序,终成皮薄肉松的琥珀色珍馐。

阿妈总爱在灶头摆一罐,蒸排骨时捏一把,豆豉在蒸汽里舒展身体,咸鲜裹着肉香钻进窗棂,馋得邻家细路仔踩着木屐"哒哒"跑来蹭饭。

试过豆豉蒸排骨未?

阳江东谈主最懂这般"懒东谈主至味":斩件排骨拌上姜丝蒜末,点睛处定要撒把乌亮豆豉。

待蒸笼白雾褭褭,豉香早将荤腥化作绕指柔,咬开时肉汁混着发酵的甘醇在舌尖跳起"禾楼舞"。

这味非遗级调味料,既是地舆符号认证的"黑钻石",亦然阿嬷灶台上的传家宝,早把光阴熬成了看得见的鲜好意思。

「哈尼豆豉」

"阿波,给消舀勺豆豉咯?"

在云南红河梯田边的哈尼东谈主家,这句方言总伴着灶火响起。

哈尼东谈主用山泉泡发黄豆,裹着荞杆灰揉成团,任其在竹篾簸箕里发酵旬日——当菌丝穿透豆粒,墨玉色的鲜便凝成了。

这团黑褐色的精灵,既能化开酸汤鱼的腥,又能托起腊排骨的香,更藏着哈尼先祖的糊口灵敏:

灰碱防腐,菌群增鲜,自然保鲜术络续了千年火食。

老阿波眯着眼说:"春舂要轻,盐灰要匀,发酵要看云。"你闻过发酵旬日的豆香吗?

那是雨林晨雾混着柴火气的鲜,掰半块蒸腊肉,咸鲜便从舌根漫到喉头。

如今这团黑豆豉,仍守着原始工艺,在玻璃罐里续写着山峰的呼吸。

「八宝豆豉」

临沂城的老酱缸里,藏着一坛会呼吸的时光。

大黑豆裹带着紫茄叶的幽香,与花椒、鲜姜在陶坛中跳了160天的圆舞曲,

待杏仁褪去涩意,白酒与香油终于合股出这味传世风景。

你听临沂东谈主常说"煎饼卷豆豉,给肉都不换",

那黑亮油润的豆粒嚼着绵密黑丝高跟,茄子泥裹着姜丝的辛香,

后味还泛着酒曲的微醺,恰似沂蒙山的春风化在舌尖。

嘉庆年间,挑着担子东奔西跑的货郎,

竹扁担两端晃悠的岂止是酱坛,分明是两百年的火食传承。

「罗定豆豉」

罗定豆豉三百年香火不熄,自明末清初就随着岭南东谈主的瓦钵竹筷东奔西跑。

阿嬷常说:"豆豉香,饭食三碗唔嫌多!"

这乌亮油润的宝贝,是黑豆黄豆与山泉的绸缪,灶头柴火慢煨的密语。

晨雾里翻晒的豆粒吸饱了霏霏山的灵气,发酵时裹着罗定坝子的温润,

终末凝成松软香浓的琥珀色。

别看这黑珍珠不起眼,明朝县志里就记取它的芳名。

从选豆到"金丝"菌丝生发,九蒸九晒的功夫藏着二十四骨气流转。

云开山脉的水汽在陶缸里酿出时光的厚度,

难怪街坊炒菜总要吆喝:"落两粒豆豉吊味先!"

这味穿越时空的乡愁,早被刻进地舆符号的金字牌号里啦。

「黄姚豆豉」

系广西昭平嘅金字牌号,渗透了六百年的晨雾暮霭。

自明朝初年古镇街巷飘起第一缕豉香,这乌金般的黑豆精灵就拴住了岭南东谈主的胃;

康熙年间的苦力带着它走西江闯南洋,

乾隆爷尝事后更是御笔钦点成贡品,

连青石板上晒豆豉的阿婆都讲古:"豆豉焖鱼,至人都唔换"。

选土产货黑豆要粒粒肚脐泛金,蒸豆的火候要像煲老火汤相通耐性,

入老陶坛密封时还得掺把山泉紫苏。

开坛那日,三邻四舍的鼻尖都追着咸香跑,

拈一粒送粥,咸鲜在舌尖打转,肠胃都要唱牧歌。

「永川豆豉」

永川老街酱坊里飘出的豆豉香,是重庆崽儿刻在基因里的馋。

明朝崇祯年间就存在的黑珍珠,在陶缸里睡了三百多年;

把圆滔滔的黄豆泡得发胀。

煮到耙和再摊竹匾上,等青霉菌给豆子绣层白绒绒的袍。

永川的水土最懂发酵,氨基酸在缸底偷偷攒劲,硬是把豆腥气造成了勾魂的豉鲜。

你往菜市口走一滑,嬢嬢些炒回锅肉都要吼一声:"雇主儿,多捏把豆豉哈!"

那乌亮亮的小颗粒往热油里一蹦,硬是巴适得板!

「湖口豆豉」

九江老表常说:"恰饭冇得灵魂?撒把豆豉咯!"

鄱阳湖口这座千大哥船埠,藏着北魏传来的豆豉秘方。

老匠东谈主守着"三蒸九晒"的古法,把乌豆造成墨玉般的珍馐。

初尝是酱香扑鼻的甘醇,细品又有湖风水汽的绵长。

那些封缸发酵的日子,像候鸟掠过石钟山,把光阴都造成了豉缸里咕嘟冒泡的乡愁。

如今湖口街巷仍飘着豉香:淡豉清鲜宜蒸鱼,酱豉浓醇拌饭绝。

晒足三百日的豆子吸饱了湖光,在粗瓷罐里滋滋冒油。

晨起船埠卸货的汉子,总要就着豉香扒三碗米饭。

这黑珍珠般的味谈,从陶渊明采菊的东晋,一直香到了高铁时间。

老表,来一勺啵?

「郑场豆豉」

在仙桃郑场的油沙土里,藏着时辰的魔法。

自明朝瓦屑坝外侨带来酿豉时期,这片"夜潮田"便用六百年的光阴窖藏仪态;

日间干爽如磨刀石,入夜潮气浸润豆荚,种出的六月曝黄豆粒粒金珠。

老辈东谈主守入部属手工酿豉的律例:三蒸三晒后入陶瓮,裹上土产货紫苏叶,任其在梅雨季的溽热里当然生香。

待到腊月启封,红褐的豆豉已凝着灶台上的火食气,

"喷香滴,咸中带鲜,蛮塌实!"(湖朔方言)

若说这豆豉是江汉平原的味觉图腾,倒不如说是在世的乡愁。

朝晨蒸鳝鱼时撒一把,鲜味能窜三条巷;晌午炒红菜薹搁两勺,土灶铁锅都染上琥珀色。

最妙是农忙时节,田间地头的汉子们端着珐琅碗:

"莫慌,先舀一勺豆豉拌饭!"

「浏阳豆豉」

唐代黄巢军在此埋锅造饭偶得豉香,湖南浏阳豆豉的自然窖池;

泥豆与小黑豆在九蒸九晒间褪去青涩,

裹着老匠东谈主指纹的紫云英霉菌,在梅子黄时雨中酿出琥珀色的浓鲜。

情欲九歌下载"妹陀,拌饭恰要得啵?"(长沙方言)

市场阿婆揭开青花瓷坛,

深褐的豆豉粒泛着油光,恰是《皆民要术》里纪录的"豉汁知友意思"的花样。

要说这豆豉最懂湘东谈主的本性,腊味合蒸时定要捏一把撒在砧板边。

蒸汽升腾间,豆豉的甘醇渗进肥瘦相间的腊肉,

此刻的鲜香里,晃着李畋故里的炮竹碎红,

漾着秋收举义的星火微光,在八仙桌的粗瓷碗底,窖藏了二十个世纪的湘魂。

「潼川豆豉」

"阿婆,灶头那坛黑珍珠又开盖咯!"

川北东谈主家的老灶台边,总飘着这声雅瞻念的吆喝。

潼川豆豉这抹乌亮亮的风景,在三台县泥墙青瓦间酿了三百个春秋。

老辈子说,自打明清年间就有东谈主守着古法:

选粒粒滚圆的黄豆瓣儿,泡涨了蒸得软糯,

摊在竹匾里等着毛霉绣出白绒花。

懂行的老饕都晓得,这黑金豆儿焖烧肉能勾魂,

拌嫩胡豆可提鲜,就连泡菜坛头丢两颗,都能叫酸水多三分回甘。

要不信?

下回烫暖锅牢记喊雇主:"嬢嬢,加勺潼川豆豉炒的底料嘛!"

撑持辣得你嘶哈嘶哈还要竖拇指:"巴适得板!"

恁说嘛,这坛子里的三千岁黑金,可曾勾动恁的馋虫?

快揭开厨房旯旮的老坛盖,蘸筷尖尝一粒,

是发酵了四百年的岭南烟雨,如故千里淀着六朝金粉的川渝麻辣?

推敲区晒晒恁家的传家豉,

咱比划比划谁的豆香最勾魂!黑丝高跟